鼎牛网

鼎牛网

“偏执狂”(Monomania),原是精神病学的术语,指那些外表看似正常,却被某种强迫性执念吞噬的人。在艺术与思想史上,“偏执”的特性——比如对形状、句法、色彩的执着,对“意义”本身的执迷,常与极端的创造力同在。

用不合常理的方式抵抗现实,在偏离理智的极端专注中,人类的精神需求却变得可感:因为每个人都要以自己的方式对抗失控的世界。

蓝头巾奥菲莉娅,奥迪隆·雷东,1900 - 1905

到达病理的边界,需要严格的诊断标准,但单一的症状,可能存在于所有人的世界中,有时这只是程度和通往实践道路的区别。每个人都存在执念,也许每个人都会出现幻觉。

我们用三天时间探讨精神性艺术创作,这是最后一篇,关于荷兰国立博物馆“MONOMANIA”展览所引发的讨论。

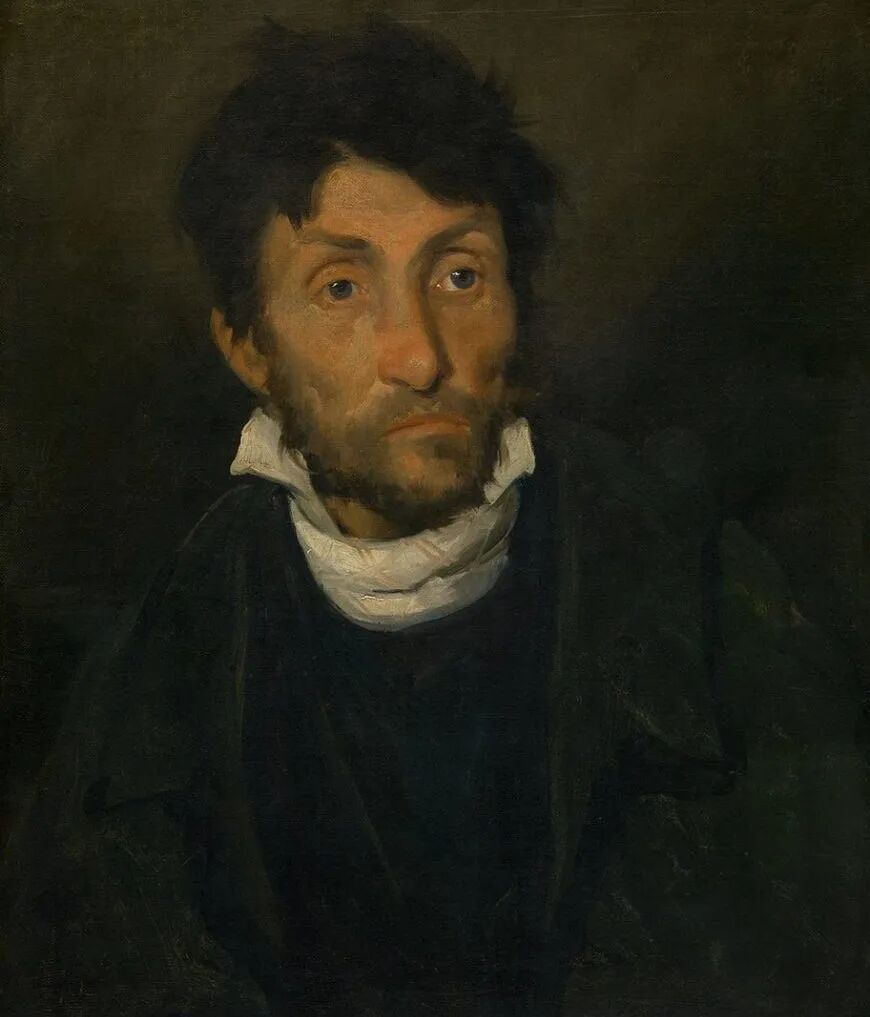

1822年,年轻的精神病学家艾蒂安-让·乔治(Étienne-Jean Georget)委托法国浪漫主义画家泰奥多尔·席里柯(Théodore Géricault)创作出十幅肖像,画中人物均来自精神病院,以描绘一系列患有不同类型偏执狂的患者,十幅画作后被统称为《疯癫的肖像(Portraits of the Insane)》。现在,这其中仅有五幅尚存,它们分别向人展示了一个盗窃癖患者、一个沉迷于赌博的女人、一个绑架儿童的人、一个妄想拥有军衔的男人,以及一个嫉妒心极强的女人。

盗窃癖者肖像,泰奥多尔·席里柯,约1820–1824年

嗜赌成性的女子,泰奥多尔·席里柯,1822年

拐骗儿童者像,泰奥多尔·席里柯,1822年

妄想自己为将军的男子像鼎牛网,泰奥多尔·席里柯,1822年

强迫嫉妒症女子像,泰奥多尔·席里柯,约1819–1820年

曾有目击者描述席里柯在精神病院忙碌时的场景:他没有绘制草图,也不做任何准备,而是直接在白色画布上作画,动笔之前,他会仔细观察模特,再没有多余流程。一旦拿起画笔便动作迅速,极少需要反复修改。

曾有目击者描述席里柯在精神病院忙碌时的场景:他没有绘制草图,也不做任何准备,而是直接在白色画布上作画,动笔之前,他会仔细观察模特,再没有多余流程。一旦拿起画笔便动作迅速,极少需要反复修改。

这些画作扮演着后来摄影在法律及医学领域中的角色,即作为证据或临床诊断依据。事实上,精神疾病通常表现为行为异常,这些行为往往需要时间的推移才会逐渐显现,很难倚靠静态图像捕捉,但相较于许多其他同时期作品,席里柯凭借直截了当的创作方式摒弃了记录中通常会出现的表演性,避免了对于患者病情的漫画式描绘。朴素的观察与客观的创作方式并置,整组《疯癫的肖像》因此被注入更多人性,让每一幅肖像都是活生生的个体再现。

罪(赤发裸体女立像),爱德华·蒙克,1902

这系列中,一幅名为《盗窃癖者肖像(Portrait of a Kleptomaniac)》的画作引起了当代荷兰籍印度尼西亚裔艺术家、策展人Fiona Tan的注意,画作中,男子斜视着一处,蓬乱的头发及饱经沧桑的面容仿若诉说着难以言喻的痛苦,在她看来,男子俨然陷入了某种困境。再回顾画作名称,一种错位感愈加清晰。“最让我震惊的是,我所看到的与画作名称所暗示的信息存在着明显差异。我眼前的究竟是犯罪者还是受害者?” Fiona 开始思考——精神或心理与其视觉表征之间到底存在着怎样的障碍?

展览 MONOMANIA 现场

以对于精神疾病的探究为起点,在荷兰国立博物馆的全权委托下,Fiona 开启了一场名为“MONOMANIA”的主题展览,译为偏执狂。

在这一切开始之前,更直白的问题是,画作中的这位男子是否真的有盗窃癖?他确实是偏执狂患者吗?偏执狂究竟该如何定义,当时的人们又是如何看待精神疾病患者的?

“偏执狂”(Monomania)一词最早于1810年由法国精神病学家让-艾蒂安·埃斯基罗尔(Jean-Étienne Esquirol)提出,特指外表健康,内心却潜藏着一种强迫性执念的人,具体为“不伴有发热症状的慢性脑部疾病,特征是智力、情感或意志出现部分损伤”。多数情况下,偏执狂患者能够保持理性,而在患病时,强迫观念或躁狂现象会暂时扰乱其理性行为。

不知名少女肖像徽章,佚名,约 1880–1920 年

这一专业术语的提出为外界对精神疾病患者的单一认知带来了极大改变,18世纪及更早期,精神疾病患者被认为是魔鬼附身的存在,他们通常被关押在虐待成性的疯人院,与罪犯及绝症患者处于同一个空间,彼时的状况在法国大革命之后也未得到跨越——共和国成立,拿破仑兴起又衰落,血腥的战争爆发又失败,君主制复辟继而失败,人们在接踵而至的灾难及政治危机面前无能为力。如法国诗人阿尔弗雷德·德·缪塞(Alfred de Musset)所言:“对一代人来说鼎牛网,他们被困在历史的两页之间——一边是时代的终结,另一边是前景尚不清晰的未来——当下即为焦虑及厌恶的根源,最终转化为人们对世界的幻灭。”

刺绣练习布,A. de Kat,1857年

到了19世纪初,抑郁症及歇斯底里症被视为典型的女性疾病,女性总是比男性更容易精神错乱,这一“身陷魔咒”的现象实则与当时女性极为弱势的社会地位脱不了干系,处于中上阶层的已婚女性几乎无法享受自由及权利,她们不能拥有个人财产,且从事任何职业都需要得到丈夫的许可,甚至无权为自己及子女做任何决定。相比之下,工人阶级女性的处境要更糟糕,譬如女佣一类从事服务业的女性,她们不仅需要遵守当时极为严苛的行为标准,还需要在艰难的处境中设法维持生计。

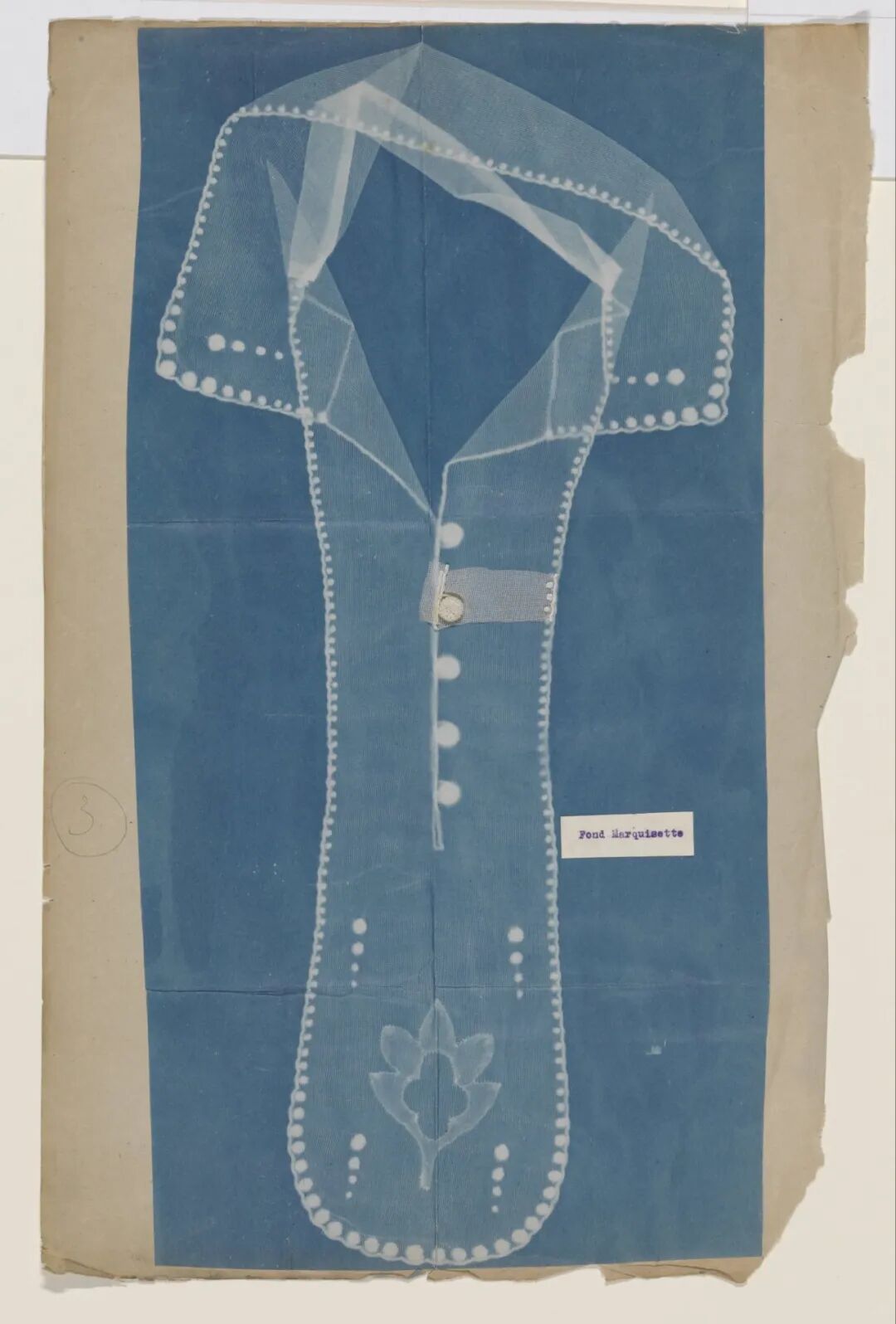

薄纱或网纱领饰,佚名,约1900年

在这样的历史背景下,偏执狂作为一种精神障碍出现,显得格外合理。彼时,埃斯基罗尔对于偏执狂的定义及“精神疾病患者应该在专门的精神卫生机构接受治疗”的主张,极大地推动了社会以更人道的方式对待精神疾病患者。

多年来,Fiona 一直在思考内部心灵及其视觉呈现间的联系——单凭外部观察,人们能在多大程度上洞察内在?这也是其对于精神病学研究的起点。她的工作室里有个专门用来放置杂物的抽屉,碎纸片、明信片、展览文件、偶然发现的照片、剪报等均置于其中,这些零碎记忆为她的艺术工作提供了许多新鲜创意。她还一直保存着一份由英国艺术史家约翰·伯格(John Berger)撰写的文章,文稿主题集中于席里柯的《盗窃癖者肖像》。

展览 MONOMANIA 现场

她想要以“缺失”为灵感去创作一组影像装置。这一念头促使她开始研究偏执狂的相关历史及精神病学的发展,她对心理、精神以及大脑的内在运作机制尤为好奇,想要弄明白从心理学的角度来看,当自身内部运作出现问题时会发生什么。为此,多年间她阅读了社会史、医学史,尤其是心理健康方面的书籍,然而随着研究的深入,以及接到荷兰国立博物馆的策展邀请之后,项目逐渐发生变化——她越发好奇当时人们对精神疾病的看法,以及这与当下大家对这类疾病的看法有何不同。研究规模随之扩大,最终落脚为横跨荷兰国立博物馆菲利普翼展馆十个展厅的展出。

展览 MONOMANIA 现场

从外表来看,我们是否真的能窥见精神疾病患者的内心?他们究竟是在袒露些什么,还是会产生来自他者的误读?“MONOMANIA”的展览海报以Fiona 的个人肖像叠加日本能剧面具的形式呈现,艺术家在其中暗藏隐喻。精神疾病的表现方式就像一个面具,它可以让你隐藏自我,去逃避内心的痛苦或无法忍受的恐惧,以及强烈的孤独感。而这张“面具”也随之将他人拒之门外,让自己与个人、与世界疏远。

戴面具的自画像,Fiona Tan,2025

Fiona 花费了很多时间专注于馆藏,在她看来,博物馆收藏的这些面具除了外观精致脆弱,同时还极具力量,且神秘莫测。它们在历史的演进中多了些许磨损痕迹,背负了厚重的故事感。她从中挑选出一个,并与自己的照片拼贴组合,如偏执狂的内在语义一般,拼贴后的画像似乎展现了一些东西,同时又隐藏了部分讯息。

展览 MONOMANIA 现场

“MONOMANIA”除了提供一本由Fiona个人撰写的展览指南,整个空间不设任何墙面文字,这种呈现就如艺术家在剪辑个人电影作品及视频装置的过程一般,展示的是由她的个人发现、延伸联想以及直观感受组成的空间蒙太奇,她希望公众能够自行在观展中思考,自由建立作品间的联系并发挥想象。

脱离于传统展览的结构,“MONOMANIA”并不设定观展逻辑,展厅内摆放的医学插画、洗礼袍及其他藏品更像是为公众提供留白想象。展览的重头戏除了带来弗朗西斯科·戈雅(Francisco Goya)和爱德华·蒙克(Edvard Munch)的版画作品等,还有Fiona 以艺术家身份带来的个人作品——6件取材于其在洛杉矶盖蒂研究所驻留期间偶然发现的一本扒窃相片集,分别讲述了各个扒手的人生故事并命名为《扒手(Pickpockets)》的数字装置;以及将部分馆藏作品与个人创作相结合的创新之作,即为了此次展览全新创作的影像装置作品《珍妮的房间(Janine’s Room)》。

珍妮的房间(布景照),Fiona Tan,2025年

《珍妮的房间》是包含三个投影的大型空间影像装置,由它们同时展现不同的时刻、地点及记忆。影像中出现了来自19世纪末及更近时期的6封信件,它们均由精神疾病患者书写,其中有人写道:“(我)是一个空壳,除了内心的痛苦什么也不曾拥有……我似乎只是一片虚空。”画面随着信件内容陷入奇异景象,而观众这才发觉自己正在不断被表象欺骗。

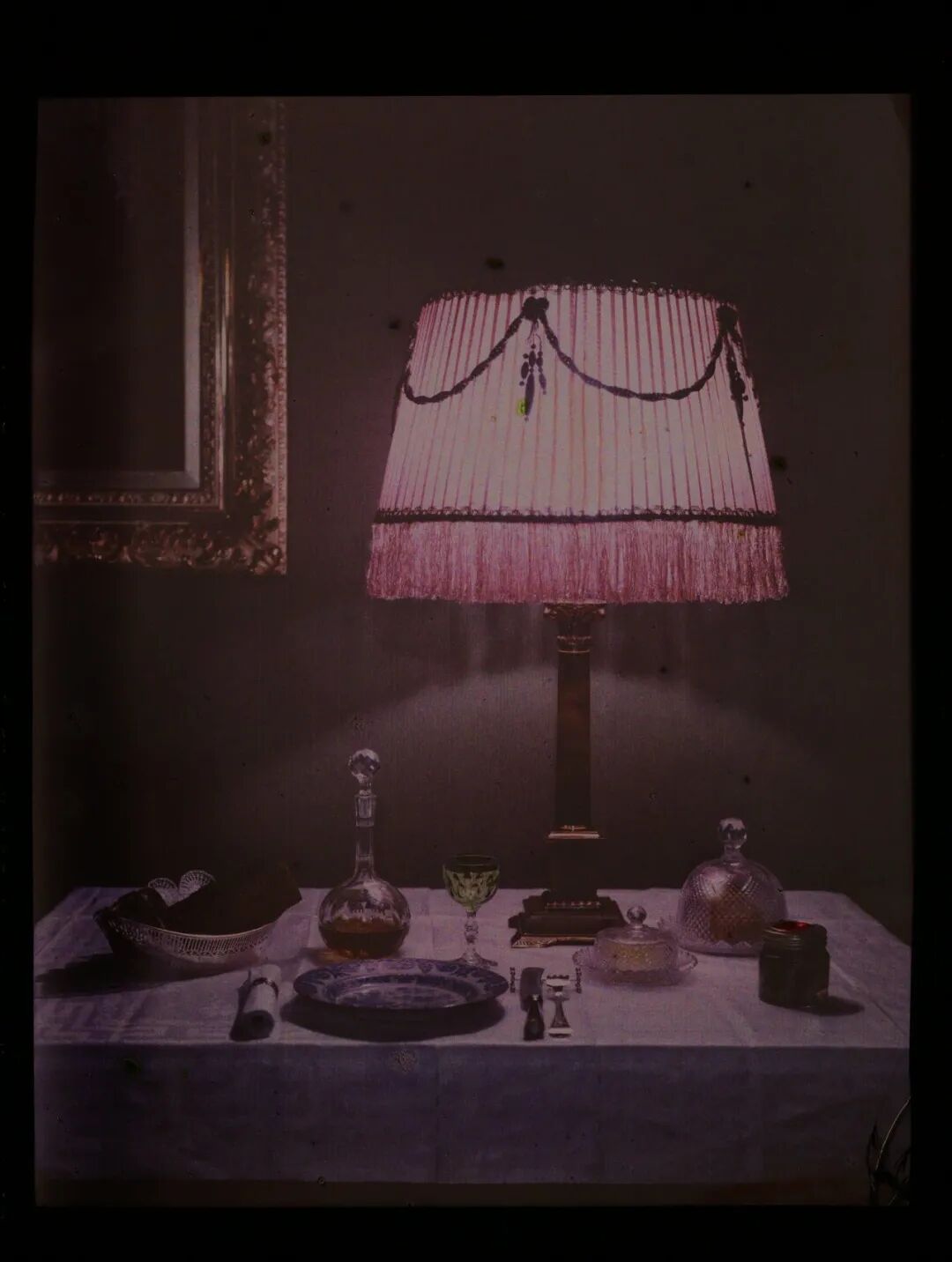

拍摄前期,Fiona 在一座宽敞高挑的19世纪建筑中搭建了一个大型电影场景,意味着这里是“珍妮的房间”,以达成“房间里的另一个房间”之意。搭建完毕后,她使用35mm胶片来为这个装置拍摄,对她来说,模拟胶片易受损坏、撕裂、灰尘及划痕的影响,都与人类的脆弱及内心的受伤状态互为参照。她试图贴近这种感觉,让公众得以体验错乱的精神状态。视频装置的配乐创作也有巧思,屏幕中,铅笔涂鸦、沙起沙落,以及刮风的声响,都在强调失衡的感觉。

摆有灯的餐桌,佚名,约1907–1935年(局部),2025年复制

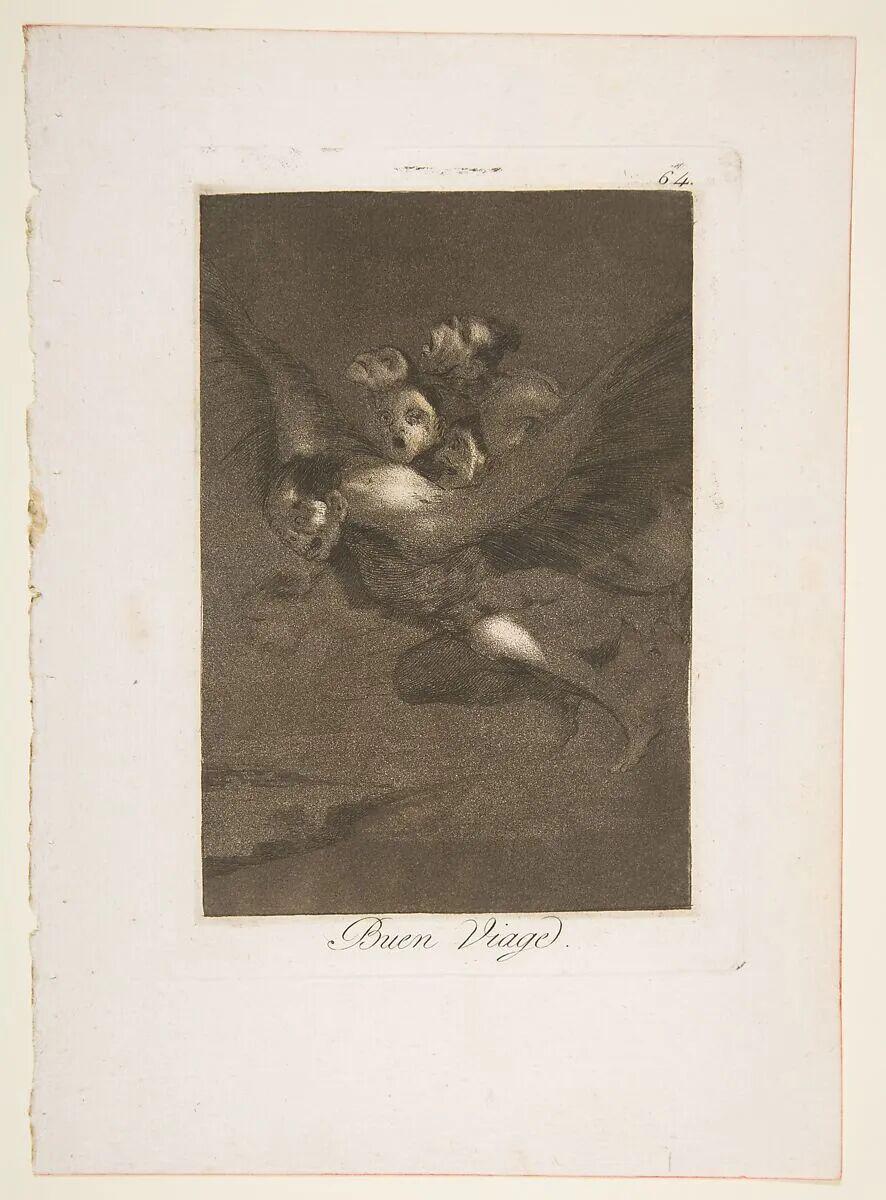

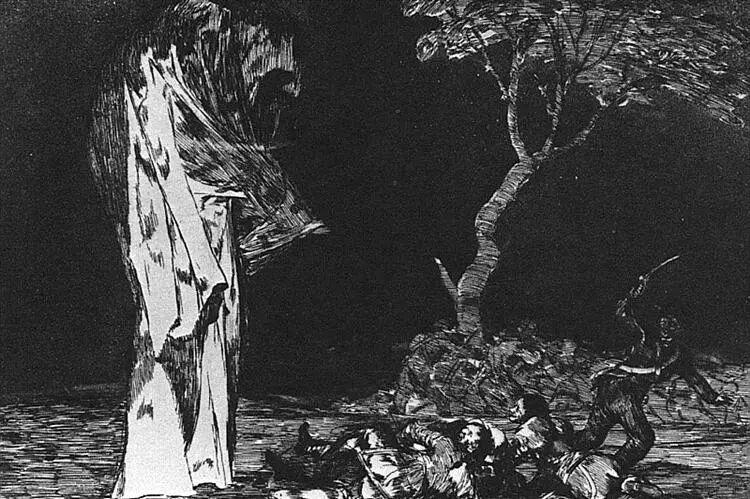

Fiona 此次为“MONOMANIA”特别挑选出戈雅的部分作品均是在其失聪后创作完成,如《旅途愉快(Bon voyage)》及《恐惧的疯狂(The Madness of Fear)》。每当欣赏戈雅的蚀刻版画时,Fiona 都仿若置身于一个充满可怕梦境的夜晚,一个有着夜行动物、幽灵、小丑,以及生者与死者共存的世界。在她的想象中,如戈雅一般的失聪状况像是让人置身于异国他乡——没有人向你解释,也没有人为你翻译,你必须保持警惕,必须自己去理解一切。而这正是“局外人”的定义。她一同想象的还有,这些年间,戈雅是否听到过脑海中的声音?

上:旅途愉快,弗朗西斯科·何塞·德·戈雅-卢西恩特斯,1799

下:恐惧的疯狂,弗朗西斯科·何塞·德·戈雅-卢西恩特斯,1819 - 1823(图片均源自网络)

幻听在精神疾病中极为常见,它也是精神分裂症最常见的症状之一。但其实,每个人都会出现幻觉,一如Fiona 在《珍妮的房间》中埋下的隐藏信息:“我们每个人都游走在健康与疾病、理智与疯狂之间的那条细线上。”

“我渴望理解一切,尽管我对任何在我之外的生命都一无所知。”

NOWNESS秋季刊和你一样沉迷无用之物。盲盒为什么令人上瘾?委托一场约会能好过真实的恋爱?碎片化的视频如何抚慰了我们?为什么电影人不知疲倦地奔赴电影节?沉迷是逃避现实的方式,还是在把我们推进更深的虚无?疯狂与热爱,往往只有一线之隔。当你沉迷时,沉迷也在凝视你。

弘益配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。